東洋医学コラム

「六邪」の邪気とは?

日本では古来より「邪気」といえば物の怪(け)、病気、人に害を与えようとする心(悪意)をさすことが多く、東洋医学で使う「邪気」の意味をご存じの方は少ないようです。

また、「邪気」と言えば神社仏閣での「お祓い」のイメージがあり、「邪気払い」とも言われるように、自分自身を清め神仏に祈ることで病気や災害を起こす悪い気を払おうとする行為は日本人にとってごく自然な習慣でしょう。

このような「邪気」の解釈は日本独特のものであり、東洋医学的な「邪気」の意味とは全く異なります。

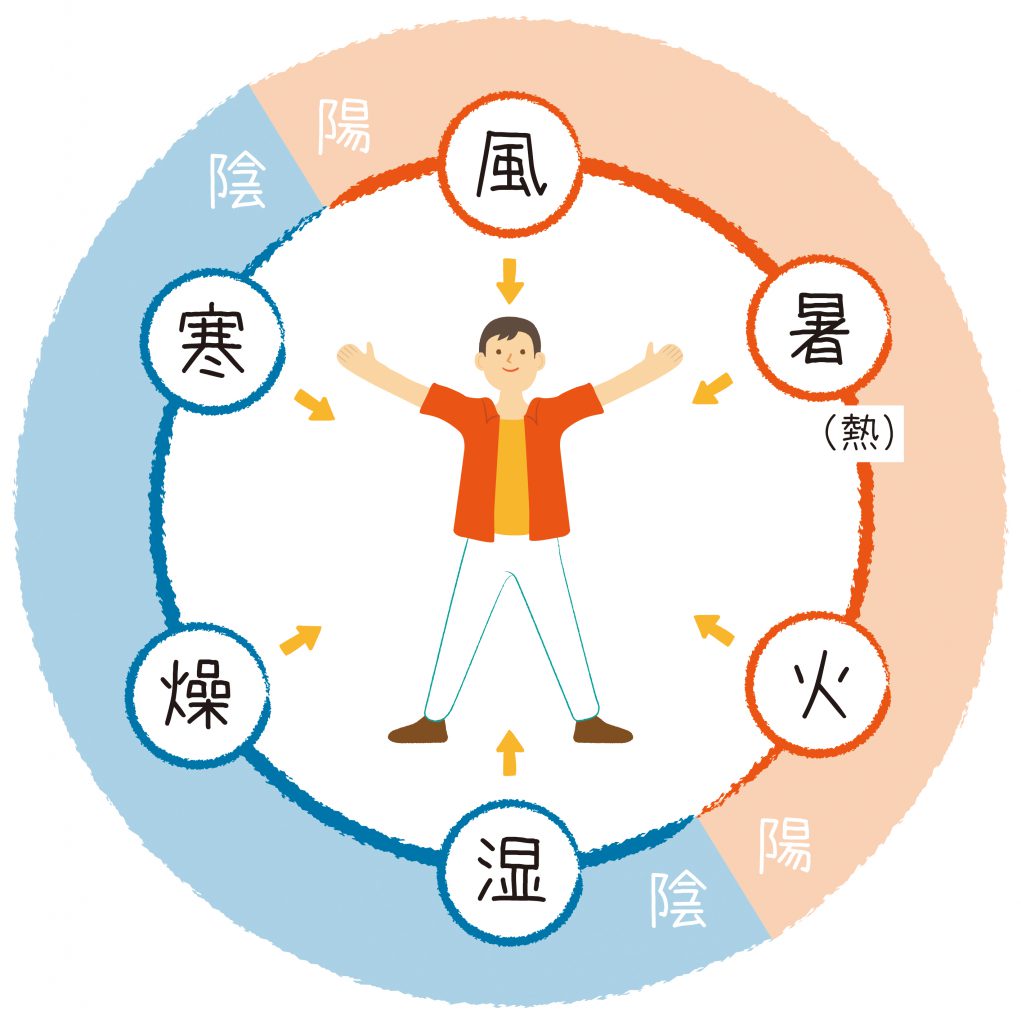

中国古代医書の「黄帝内経」によると、自然界には「六気」と言われる6種類のエネルギー(風・寒・暑・湿・燥・火)がいたるところにあります。それらは自然と人体に入り体を動かすエネルギーとなります。どのエネルギーも人間にとって必要なものですが、増えすぎた特定のエネルギーは「淫気」となります(「淫」とは必要以上に増えすぎたものという意味です)。

体内の風・寒・暑・湿・燥・火のエネルギーのバランスが崩れたとき、増えすぎた特定のエネルギー「淫気」は「邪気」となります。「邪気」とは東洋医学による寒気、湿気、火気など経絡を流れる気を滞らせるものの総称です。

「邪気」は増えすぎたため正常な働きを邪魔するもの、乱すものとなっているだけで、本来悪いものではありません。体にとって「邪気」は戦う相手ではなく調和するものです。

王気功では「邪気」は体の弱い部分に留まり疾患の主な原因となると考えています。「邪気」を取りだし、不足した気を注入することで痛みを取り除き疾患を改善していきます。

2016.07.30